19. UMA BOMBA RETARDADA

Um dia, em 1963, fui procurado por dois senhores, que se apresentaram como colaboradores da Electroliber, então ainda uma empresa relativamente pequena, que distribuia sobretudo revistas alemãs e era dirigida por Gonçalo W. de Vasconcelos, ele própro alemão, ou filho de alemães, não sei bem.

Os dois senhores, José Ramos e Mário Assunção de seus nomes, começaram por me perguntar se eu sabia escrever anedotas. Deu para a gente se rir um bocado... Queriam eles que eu produzisse uma revista mensal, sob a forma de um pequeno livro de cento e tal páginas, que já tinha título ("Bomba Humorística"); estava tudo preparado para ser editado e distribuído, só não havia quem fizesse o trabalho de selecção, adaptação, tradução de textos, escolha de cartoons, etc. Numa palavra: tudo. E convidavam-me para isso. Aceitei - e fui chefe de redacção da "Bomba H" durante 15 anos... e 176 revistas!

A redacção funcionou aqui e ali, até se fixar na Avenida Santos Dumont, onde se fazia a fotografia e o fotolito (a revista era impressa em offset), a montagem e também a impressão, numa máquina Rotaprint, operada por um moço que lá ia fazer umas horas, todas as tardes. A dizer a verdade, aquilo era mais oficina que redacção, pois a maior parte do trabalho fazia-o em casa: a escolha e tradução de textos estrangeiros, a redacção da parte constituida por originais meus - e, horror dos horrores, a selecção de cento e tal anedotas desenhadas para cada edição, escolhidas entre as três ou quatro mil que a agência nos enviava, em cada mês. Este trabalho que, ao princípio, era interessante, tornou-se, com o correr dos anos, num pesadelo! Vocês conseguem imaginar um sujeito cujo trabalho é, durante 15 anos seguidos, folhear um montão de originais, tendo-lhe passado, debaixo dos olhos e dos óculos, para aí meio milhão de anedotas - e, depois disto, ainda achar piada a uma piada supostamente nova que lhe aparece?

Uma coisa aprendi: anedotas verdadeiramente originais, há poucas. O Santos Fernando até dizia que são apenas vinte - e estão todas na Bíblia...

Na verdade, as anedotas surgem a partir de situações ou de palavras que nos fazem rir. É a história do judeu que é avarento - ou, numa variante, do avarento que é escocês... É a história da sogra que detesta o genro - ou vice-versa... É a mulher que engana o marido, ou o marido que engana a mulher, mais o amante escondido no roupeiro... É o senhor muito importante que é também muito estúpido... Enfim, são as situações básicas, sobre as quais, com um bocadinho de imaginação, se constroem sucessivas variantes.

Ora, depois de ver e ler a mesma situação, em francês, em inglês, em italiano, em alemão, vezes e vezes sem conta, quem é que ainda pode achar-lhe piada? Eu não.

Quinze anos de "Bomba H" retardaram e quase anularam a minha capacidade de gozar com o Humor. Felizmente, parece que começo a recuperar...

18. UM RECORD MAGAZINESCO

Em 1957, ao ser nomeado responsável pela publicidade da Regisconta (onde, mais tarde, criaria a imagem do "Homem da Regisconta" e o slogan "aquela máquina!"), fiz uma proposta à administração: a edição de uma revista que divulgasse os produtos que a empresa comercializava - mas que tivesse, ao mesmo tempo, uma vertente "magazinesca". Não me interessava fazer um "catálogo em forma de revista", mas sim uma verdadeira revista que, num segundo plano, contivesse as informações que interessava fazer chegar ao público.

O "Magazine Regisconta", cujo primeiro número saíu em Julho de 1957 (o último foi publicado em Setembro de 1995) tornou-se, assim, uma dos primeiras "revistas de empresa" do país, e uma das que mais tempo durariam. Um verdadeiro record magazinesco. O seu primeiro director foi o então Administrador da Regisconta, dr. Flávio de Azevedo, sendo eu o editor; depois, quando ele se afastou da empresa e eu era já Director de Relações Públicas e Publicidade, passei a ser, também, director do "Magazine", bem como de outros jornais internos, ou pertencentes a outras empresas do grupo.

O "Magazine Regisconta", cujo primeiro número saíu em Julho de 1957 (o último foi publicado em Setembro de 1995) tornou-se, assim, uma dos primeiras "revistas de empresa" do país, e uma das que mais tempo durariam. Um verdadeiro record magazinesco. O seu primeiro director foi o então Administrador da Regisconta, dr. Flávio de Azevedo, sendo eu o editor; depois, quando ele se afastou da empresa e eu era já Director de Relações Públicas e Publicidade, passei a ser, também, director do "Magazine", bem como de outros jornais internos, ou pertencentes a outras empresas do grupo.

Nunca houve, formalmente, uma redacção. Esta funcionava nos locais onde eu ia tendo os meus sucessivos gabinetes - e a revista sempre foi uma produção muito pessoal, com raras colaborações externas. Só uma excepção: a última página, a do "Humor", em que participaram alguns dos Artistas que já referi, em capítulos anteriores: o Adolfo Feldlaufer (que colaborou logo no primeiro número); depois o Martins, que também trabalhava em catálogos, montras e outros trabalhos publicitários; mais tarde o Manel Vieira (este tomaria conta da revista durante um certo período, enquanto eu estive ausente, trabalhando nos Parodiantes); e vários outros, com especial destaque para o Zé Manel, que fez a última página a partir de 1975, portanto, durante vinte anos. Outro verdadeiro record!

Coligi a maioria destas páginas num livro, publicado em 1991, intitulado "Regisconta, Meu Humor".

Embora não tivesse feito bonecos para essa tradicional página de Humor, também colaborou na feitura desta revista um desenhador notável, sob vários aspectos, o mais evidente dos quais era o de ser... supergordo! Falo do Manuel de Oliveira Lopes, que sempre assinou O.Lopes e era um tipo muito curioso. Os seus cento e quarenta quilos faziam com que nunca passasse despercebido, onde quer que se encontrasse. Mas, a juntar a esse factor físico, havia ainda a sua queda para a boa vida, para as paródias, para os copos... e para o sono. Comia muito pouco (ao contrário do que o seu volume fazia supor), mas bebia imenso. E, provavelmente por problemas relacionados com as suas características físicas, adormecia facilmente. Mesmo de pé!

A cena que vou contar passou-se na Regisconta. Eu, de porta fechada, ouvi um ruído estranho, que vinha lá do fundo da vasta sala, a uns bons 15 ou 17 metros de distância. Via o Lopes, de pé, como sempre, encostado ao estirador, aparentemente a preparar um título desenhado para o Magazine. Mas... numa estranha imobilidade. Saí do gabinete, percorri a distância até ao fundo da sala, e o ruído ia aumentando. Já não tinha dúvidas. Era o Lopes que ressonava! Dormia, de pé, com a barriga redonda encostada ao estirador.

Quando cheguei ao pé dele, tossi e disse qualquer coisa como: "Então, a passar pelas brasas, hein?" E ele, que nunca dava o braço a torcer, pigarreou, abriu muito os olhos e negou: "O quê, eu? Não, olha que ideia!" Meteu o pincel, que segurava na mão papuda, dentro do frasquinho de tinta da China e preparou-se para continuar a desenhar. Só que... a prova irrefutável estava na grande folha de papel branco à sua frente: antes de adormecer, o pincel viera por ali abaixo, deixando um belo traço negro, duma ponta à outra da folha. "Então, e isso o que é?" perguntei eu, rindo. E o Lopes, sem se desmanchar: "Ah, este risco? Era eu que estava a experim,entar, a ver se a tinta da China era de boa qualidade!"

17. ERA UMA CASA PORTUGUESA...

Enquanto durou a "Parada da Paródia", as minhas noites de segunda-feira eram passadas no Bairro Alto. Mas... nada de más interpretações! Embora o local, nessa época, fosse mais conhecido pela concentração de "casas de meninas" que o infestavam, havia, pelo menos, duas outras características que lhe davam especial interesse: era, igualmente, o bairro onde se encontravam muitas das casas de fados e guitarradas de Lisboa; e, também, a maioria das redacções de jornais, bem como as tipografias.

Uma destas, a "Casa Portuguesa", ficava na Rua das Gáveas, e nela se imprimia o "Diário Ilustrado" - e, na mesma rotativa, a "Parada da Paródia". Por isso é que eu "entrava de serviço" ao fim da tarde de segunda-feira, quando começavam a ficar prontas as provas de texto que era preciso rever, e lá ficava até o jornal estar pronto a entrar na máquina, o que tanto podia acontecer à meia noite como às duas da manhã, ou às quatro, como aconteceu muitas vezes. Este "horário de trabalho flexível" dependia da Censura. As provas eram enviadas à medida que estavam prontas e, durante aquele período de tempo, era um corropio, da tipografia para a Censura e da Censura para a tipografia, até estar tudo devidamente autorizado, com o carimbo oficial aplicado a todas as provas, de texto e de bonecos. Quando as coisas corriam bem, aquilo despachava-se depressa; quando os senhores censores embirravam com qualquer texto, ou qualquer imagem, era mais complicado. Então, a minha função era tornar a distribuir o material gráfico, repaginando o jornal inteiro e tapando os buracos que surgissem. Ia sempre prevenido com algumas gravuras soltas, que serviam para isso mesmo: para tapar os buracos que a Censura abria, inventando um texto mais ou menos apropriado que se ajustasse a cada boneco e mandando compor aquilo tudo, nos tipos e corpos convenientes. Era um trabalho de que eu até gostava, porque era um desafio à capacidade de imaginação e de "desenrascanço" que, nesses tempos, era um factor absolutamente indispensável a quem andava nestas vidas de jornais e jornalecos.

Isto significava várias horas seguidas em contacto com uma gente muito especial, que me habituei a admirar, a respeitar, e com quem sempre gostei de conviver: os gráficos. Enquanto esperava que viessem as provas da Censura, jantávamos juntos numa tasca à esquina da Travessa da Queimada. Enquanto se compunham as últimas legendas, estava eu ali ao lado, a indicar os tipos que preferia, a ler os textos às avessas, nas páginas já meio arrumadas, conversando com os compositores, com os impressores, com o chefe da oficina...

Deste, guardo uma lembrança pitoresca. Era o Miranda, um gordo bem disposto, que usava uma linguagem profissional curiosamente repetitiva, porque, dizia ele "esta malta, se a gente não explica tudo bem explicadinho, faz asneira". E então, para indicar a um jovem operador de composição como queria um título, dizia assim: "Olha que isso é tudo em versais, quer dizer, em caixa alta, portanto, tudo em letras maiúsculas, tás a ouvir? E é um título centrado, mas centrado mesmo ao meio, metade para cada lado, percebeste?"

Nunca cheguei a saber até que ponto isto era propositado, quer dizer, se ele falava desta forma por piada e se esta linguagem era, assim, deliberadamente tosca. Mas acho que sim, porque havia outros exemplos. Quando, um dia, refilei por causa de uma "gralha" que saíra num texto, o Miranda retrucou-me, calmamente: "Ora, não dê tanta importância a isso! Um jornal sem "gralhas" é como a Sofia Loren sem mamas: não tem piada nenhuma!"

16. UMA GRAVATA PARA CADA BURRO

Durante semanas, a redacção da "Parada da Paródia" foi animada por uma das grandes polémicas que preencheram as páginas de vários números consecutivos: a grave questão da gravata!

Tudo começou numa noite, quando, terminada a reunião da redacção, resolvi ir, com o Ruy Andrade, tomar uns copos a uma "boîte" que havia ali perto do Camões, chamada "Bico Dourado", e que tinha como emblema um colorido papagaio. Passei por casa, tomei um banho, esfreguei-me com água de colónia, apliquei pó de talco nos sítios apropriados e empinoquei-me todo, com camisinha de seda italiana, fato novo, sapatos bem engraxados, tudo do melhor, já que, nesse tempo, a vida não me corria mal.

Lá fomos, de táxi. Apeámo-nos à porta da "boîte", o porteiro tirou o boné, o Ruy entrou - e eu, inesperadamente, sou impedido de passar. "Desculpe" - dizia o porteiro "mas o senhor não pode entrar assim. Não traz gravata..."

Realmente, não levava gravata. Nem a camisa a pedia, nem eu gostava de atar ao pescoço esse trapinho, que era então uma espécie de símbolo, nem sei bem de quê. É preciso que se saiba que, nesses belos anos sessenta, cenas destas aconteciam com alguma frequência. Era assim que, por exemplo, no Café Chave D'Ouro, no Rossio, o porteiro, todo engalanado como um general de opereta, também proibia a entrada aos indígenas desengravatados. Mas, aí, tínhamos nós, os contestatários, um truque infalível: entrávamos, dois a dois, sem gravatas - a falar Inglês! O homem todo se curvava em vénias e chapeladas, e acho que nunca chegou a descobrir a marosca.

Mas agora, no "Bico Dourado", a coisa estava feia. O porteiro insistia em me emprestar uma gravata sebenta que lá tinha, para estas crises, o que eu recusei redondamente: "Eu estou decentemente vestido! Portanto, quero entrar!" E o homem, aflito, muito encavacado, a falar de "ordens da gerência"...

O cúmulo da anedota foi quando, no meio disto, passa por nós um tipo todo mal enjorcado, amarrotado, com o ar mais enxovalhado deste mundo, de barba por fazer, imundo - mas com gravata. Foi respeitosamente saudado, e entrou. Passei-me por completo! Fiz um escândalo, falei com o gerente, que me dizia: "Sim, eu reconheço que o senhor até está muito bem apresentado, mas, compreende, é por causa das senhoras... As senhoras podiam não gostar..." E eu, danado: "Senhoras? As tipas a quem chama senhoras, que estão aí dentro, até haviam de agradecer que a gente entrasse já em cuecas, para poupar tempo!" - e outros despautérios deste jaez.

Saí dali disparado para a redacção e, às quatro da manhã, estava a escrever uma prosa violenta sobre uma tal casa chamada "Bico Calado" (ilustrada com o emblema do papagaio, mas com uma gravata atada ao bico) e com um slogan agressivo: "Dêem uma gravata a cada burro... e até os burros, se tiverem gravata, têm entrada nas boîtes, com direiro a vénia do porteiro!".

Aquilo deu origem a uma campanha, que durou várias semanas, e que teve os seguintes efeitos práticos: o proprietário do "Bico" telefonou-me, implorando que não insistisse no assunto, porque a clientela passava o tempo a gozar com ele, e já tinha decidido acabar com aquela regra; outras casas, anteriormente renitentes, já condescendiam em deixar entrar homens sem gravata, desde que estivessem decentemente apresentados; e, numa discoteca do Estoril, havia festas todas as noites, em que era proibido entrar de gravata (quem a levasse tinha que deixá-la no bengaleiro!).

Mas, a maior homenagem que foi feita à minha justa luta, foi quando, no jantar do primeiro aniversário da "Parada da Paródia", que reuniu todos os colaboradores, pessoal da oficina gráfica, anunciantes, amigos, etc., toda a gente, sem excepção, apareceu desengravatada!

15. AS BRONCAS DE CADA SEMANA

Na "Parada da Paródia" havia uma secção intitulada "A Bronca da Semana". E, todas as semanas, os colaboradores apareciam com uma ideia qualquer, capaz de servir de tema para a secção. Assim se revelaram montes de calinadas escritas em tabuletas, ou em impressos dos mais diversos tipos; ou se chamou a atenção para disparates, esquecimentos, burrices e asneiras de todos os estilos.

Um dia, um dos colaboradores apareceu todo entusiasmado: "Temos uma bronca mesmo à vista! Venham todos à janela!" Lá fomos. Ele apontou para baixo, para a Avenida de Roma, onde, sobre uma parte bastante larga do passeio, estacionava uma roulotte. "Esperem um bocadinho, e já vão ver!" Esperámos. Então, vimos sair da roulotte, com o ar mais furtivo deste mundo, um jovem casalinho, cujas expressões comprometidas conseguimos apanhar, através de uns binóculos potentíssimos que ali tínhamos, para inspeccionar os pormenores do que se passava nos prédios vizinhos... Ó diabo! Aquilo estava a servir de quarto para pequenas permanências! Daí a bocado, reconfirmámos a suspeita: outro casalinho meteu a chave à porta da roulotte, entrou... e só saíu uma hora depois, com o mesmo ar encavacado do primeiro.

Pronto, tínhamos assunto para a "Bronca" dessa semana! Uma "casa de passe com rodas", em plena Avenida de Roma! Fotografou-se a roulotte (sem gente a entrar nem a sair) e pôs-se uma legenda esclarecedora, embora cautelosa, porque a Censura não permitia grandes ousadias nestas matérias escabrosas.

No dia em que o jornal saíu, apareceu-nos na redacção, em pânico, o dono da roulotte. Vinha reclamar: "Não há direito! Estragarem assim o negócio duma pessoa!" E quase chorava. Mas logo se recompôs. "Pronto, o mal está feito. Tenho que levar a roulotte para outro sítio, mais escondido." E então, para nos aliciar, saíu-se com esta: "Até estou disposto a emprestar a roulotte a vocês, um dia por semana... se vocês prometerem não ir lá fotografá-la outra vez!"

14. COLABORADORES MUITO ESPECIAIS

Já se viu que a "Parada da Paródia" tinha muitos colaboradores. Uns tinham mais piada que outros, como é evidente - mas, entre eles, houve quem se tornasse notado por razões que pouco tinham a ver directamente com o Humor.

Ao acaso, aqui vão dois episódios: um, de um colaborador da parte escrita; outro, de um desenhista...

Certo dia, recebeu-se na redacção uma carta assinada com o pseudónimo "Zé que Ri", sem mais indicação alguma; nem nome, nem morada - nada. Eram uns versos em forma de gazetilha, muito bem feitos e com muita graça. Ficaram a repousar numa gaveta, à espera de identificação do autor.

Daí a dias, nova carta e novos versos, ainda melhores e ainda com mais graça. E, uma semana depois, outra. Resolvi começar a publicar aquilo. Arranjou-se uma secção com o título "Broncas Rimadas" e, semana após semana, foram-se publicando as gazetilhas - que continuavam a vir pelo correio, regularmente. E nós sem sabermos nada do autor! "Mas lá que o tipo tem laracha, isso tem! Vê-se que é um rapaz de espírito jovem e arejado!" - era o que todos comentávamos, na redacção.

Até que, um dia, batem à porta e aparece, finalmente, o misterioso "Zé que Ri". Vinha, timidamente, saber se tinha alguma coisa para receber, das suas colaborações. Claro que tinha, e logo lhe foi pago. Só que... para nosso espanto, o "tipo com piada", o "jovem arejado" não era um "tipo" nem era nada jovem; era, sim, uma senhora já entradota, pequenina, esquisita, feíssima de meter medo, ainda que muito simpática!

Quanto ao outro episódio, tem a ver com um dos numerosos desenhadores que por lá apareciam, nas reuniões de redacção. Só que este (cujo nome não vou revelar, já vão perceber porquê), estava longe de ser das companhias mais apreciadas. É que o rapaz cheirava mal que era uma coisa por de mais! Assim que franqueava a porta da redacção, espalhava-se por toda a vasta sala um fedor impossível de aguentar. Logo alguém corria a abrir as janelas. Qual quê! A intensidade do mau cheiro superava todas as correntes de ar provocadas para afastá-lo! O pior era no inverno, quando o frio, o vento e a altitude (recordo que estávamos num 13º andar!) nos punham em perigo de substituirmos um valente fedor por uma valente constipação!

Ainda por cima, o moço não tinha a mínima noção do incómodo que causava. Adivinhava-se que não tomava banho há, pelo menos, um ano - se é que alguma vez experimentara tão insólita operação. A gente lançava indirectas, contava histórias, falava do Luís XV, que constava nunca se ter banhado - mas esse, ao menos, encharcava-se em perfumes, para disfarçar. O nosso desenhista mal-cheiroso nem pestanejava.

Um dia, sabendo que ele fazia anos, resolvemos oferecer-lhe um enorme sabonete, artisticamente embrulhado, com uma dedicatória apropriada. Ele abriu o pacote, desconfiado, e saíu-se com uma frase que nos fez perder toda a esperança de que a situação (e o cheiro) algum dia desaparecessem: "Mas... isto serve para quê?"...

13. AS NOITES DE QUINTA-FEIRA

NO DÉCIMO-TERCEIRO ANDAR

As reuniões de redacção da "Parada da Paródia" eram às quintas-feiras, dia em que o jornal saía para a rua. Aparecia sempre muita gente, porque era nesse dia que se combinavam temas para os números seguintes e se distribuíam tarefas. Claro que, na primeira quinta-feira de cada mês, ainda aparecia mais gente - porque era o dia de pagamento das colaborações... Cada peça (texto ou boneco) valia entre 25 e 50 escudos, o que não era nada mau, em relação ao nível praticado pelos jornais da época. E havia uma folha de colaboradores enorme! Penso que será interessante fazer aqui a listagem de todos, ou quase todos, os que passaram pela "Parada".

Director - António Gomes de Almeida

Director - António Gomes de Almeida

Editor - Ruy Andrade

Chefe da Redacção - Manuel Puga

Chefe de Publicidade - José Andrade

Redactores - Carlos Pinhão, Rolo Duarte, Maria João Duarte (que assinava o "Correio da Flausina"), Raúl da Costa, Antero Nunes e Benjamim Veludo ("À moda do Porto"), Magalhães dos Santos, um misterioro "Zé que Ri", de que falarei adiante - e, de vez em quando, mais alguns.

Desenhadores - João Martins (desenhador-chefe, autor das capas), Túlio Coelho, Manel (Manuel Vieira), Adolfo Feldlaufer, Vasco, Gustavo Fontoura, Ton (Gomes Ferreira), José Antunes, Arruda, Fausto Boavida, Mário Elias, Miranda, Vítor Ribeiro, Zé Manel, Reinaldo, Moreira Rijo, Vítor Milheirão, João Benamor, Mário Jorge, Helder Martins, Augusto Cid, Rui Torres, Yoke, Joes, Ricardo Reis, Machado, Toni, Guerra e alguns mais.

Uma lista impressionante!

As reuniões eram à noite, no 13º andar do nº 102 da Avenida dos Estados Unidos da América, ao lado do estúdio de gravação e dos escritórios das duas firmas associadas ("Parodiantes de Lisboa", que geria toda a actividade relacionada com a Rádio e tinha dois sócios, os manos Andrade; e "Tela-Parodiantes", de que eu era o terceiro sócio, e que tratava de todos os outros tipos de publicidade - foi através desta que se fizeram, por exemplo, como já expliquei antes, os primeiros filmes para TV do "J.Pimenta", com desenhos animados do Martins e o famoso slogan "Pois, pois!").

Eram reuniões animadíssimas, cujo barulho acordava os treze pisos do enorme edifício, em cuja base estava instalada uma espécie de "Templo do Cinema Moderno Português", o Café Vává. A ele descíamos todos, de corrida, um pouco antes das duas da manhã (que era a hora do encerramento do café), para a última bica. Mas, quase sempre, tornávamos a subir, para continuar o trabalho, a conversa e as piadas. Era, sem dúvida, uma redacção bem alegre.

De vez em quando, combinava-se fazer um número temático. Tiveram êxito, por exemplo, os números especiais dedicados às moscas, às casas de penhores, aos guarda-nocturnos, ao azar, ou ao vinho (impresso a roxo e publicando uma senha que dava direito a beber um copo no Abel Pereira da Fonseca...).

12. OS 5 TOSTÕES DO CONTABILISTA VARELA

A "Parada da Paródia" foi um êxito, logo a partir do primeiro número (10 de Novembro de 1960). Custava vinte e cinco tostões, tinha 16 páginas, impressas tipograficamente, a duas cores, em papel de jornal, na rotativa da "Casa Portuguesa", na Rua das Gáveas. A capa era do João Martins (como seriam todas as outras, até ao último número) e, nesse nº1, além do "Expediente do Director". publicava as secções "Rádio Crime - Patilhas, Ventoínha & Flausina", "Teatro Trágico", "O Compadre Alentejano", "Aventuras de Jack-Taxas e Cara-Linda", "Ver, Ouvir e Gozar" (cujo autor era o Rolo Duarte), "Meia Bola e Força" (do Carlos Pinhão), além do anúncio do Concurso para eleição da "Flausina-Modelo" e do "Baubau-Modelo", preenchendo o resto do espaço com diálogos, peças de teatro, fotogozos, anedotas ilustradas e de texto, e assim por diante. Na ficha técnica, além dos nomes já citados, apareciam ainda os dos desenhadores Túlio Coelho e Manel (Manuel Vieira).

Esse número 1 foi um verdadeito estouro! Teve de ser reforçada a edição, à pressa, atingindo-se os 54 mil exemplares, o que era verdadeiramente extraordinário, para a época! Por isso, a partir do número 2, "brindaram-se" os leitores com mais 8 páginas (passando a 24; mais tarde, a partir do nº 27, ainda se acrescentaram mais 4 páginas, estas impressas a offset).

As coisas corriam muito bem, em termos de vendas - até que, já em 1961, com o início da guerra em Angola, se começou a notar uma certa quebra. As pessoas andavam inquietas com o que se passava em África, compravam mais jornais diários, por causa da informação, aliás escassa, e estavam menos viradas para publicações deste género. No entanto, tudo indicava que o jornal, do ponto de vista comercial, continuava a ser um bom negócio.

Só que...

Ao contrário do que se passa no marketing moderno, as contas, nesse tempo, não serviam para se fazer, dia a dia, a gestão do negócio: serviam, isso sim, para - com um atraso de meses ou, mesmo, de anos! - se apresentarem, finalmente, uns balancetes muito bem elaborados, sim senhor, mas que apenas serviam para se ficar a conhecer o aspecto "histórico" do passado.

Era assim a contabilidade de então. E era assim o nosso contabilista, um simpático senhor Varela, uma jóia de pessoa, mas aquilo a que se pode chamar, com propriedade, um atraso de vida. Todas as semanas lhe perguntava: "Então, senhor Varela, as contas do jornal? Quantos exemplares se estão a vender?" - e, todas as semanas, ele respondia, invariavelmente: "Estou a fazer o balancete, mas há uma diferençazinha..." E eu insistia: "Mas, não me pode dar uma ideia? Não me interessam números exactos, só quero saber, pouco mais ou menos... Vendem-se vinte mil, cem mil, ou só quinhentos exemplares? Uma coisa aproximada!" E ele: "Tenho que ver melhor. Há uma diferençazinha..."

Ao fim de vários meses desta conversa, já era aos berros que eu insistia: "Mas isto, afinal, está a vender ou não está?!" E o senhor Varela: "Há uma diferençazinha. Ando à procura de cinco tostões..."

Ofereci-me para dar, generosamente, do meu bolso, os cinco tostões, para arrumar a questão. Nem pensar! O senhor Varela sorria e repetia: "Só depois de acertar as contas. Há uma diferençazinha de cinco tostões..."

Acreditem ou não, esta cena durou meses. Melhor, durou anos. Entretanto, os manos Andrades, que se tinham habituado a viver à larga, pois os programas de rádio, nessa altura, davam muito dinheiro, começaram a andar inquietos. É que havia, em cada mês, duas grandes facturas a pagar: a do tempo de antena no RCP (que era sagrada e tinha de ser paga até ao último dia de cada mês) e a da tipografia (que, por uma nabice incompreensível, tinham combinado pagar até ao dia 8 seguinte). Claro que, depois do esforço de cobranças de cada fim de mês, era muito difícil, nos 8 dias seguintes, cobrar o suficiente para pagar a gorda factura da tipografia. Por isso, a ideia tonta que se instalou naquelas cabecinhas foi esta: "Se é tão difícil arranjar o dinheiro para pagar as despesas do jornal... é porque o jornal não está a dar dinheiro!" E, como o sr. Varela não dava números, por causa dos 5 tostões que faltavam, esta suspeita foi-se transformando em certeza. Um dia, os Andrades convocaram a malta do jornal e disseram que este tinha que acabar.

Argumentar, como, se não havia dados, números, estatísticas? E se eles é que eram os financiadores? Assim acabou a "Parada da Paródia", ingloriamente... em plena glória editorial.

É que, mais de seis meses depois, entra-me o senhor Varela pelo gabinete dentro, com um sorriso radiante, uns papéis cheios de algarismos na mão, cantando vitória: "Pronto, aqui estão as contas! Sempre achei a tal diferença dos cinco tostões. E, olhe, sabe uma coisa muito engraçada?... Mesmo nas semanas mais fracas, quando foi aquela coisa da guerra de Angola, o jornal deu sempre lucro! Sempre!"

O senhor Varela já morreu há anos. De morte natural. Mas, até hoje, não consegui explicar o que me impediu, naquele dia e naquela hora, de o assassinar o mais barbaramente possível.

11. A GRANDE PARADA

Para falar da "Parada da Paródia" é preciso falar primeiro (evidentemente!) dos Parodiantes de Lisboa. É que estes tiveram a sua origem, também, numa redacção de jornal: o semanário "A Bomba", que se publicara durante pouco mais de um ano, entre 19 de Fevereiro de 1946 e 25 de Março de 1947. Apesar da sua curta vida, este jornal teve uma influência notável na criação de um tipo de humor mais vivo e mais atrevido do que aquele que se praticava nos "veteranos" semanários da época, o "Sempre Fixe" e "Os Ridículos", mais virados para a piada política, tanto quanto a Censura o permitia.

"A Bomba" era dirigida pelo dr. Mário Ceia e o seu chefe de redacção era o Mário de Meneses Santos. Entre os numerosos colaboradores que passaram pelas suas páginas, apareceram duas parcerias, mais activas, de autores de textos humorísticos: a do Santos Fernando com o Ferro Rodrigues, e a do Ruy com o Puga. Isto é, do Ruy Andrade com o Manuel Puga.

A partir de certa altura, o jornal passou a ter umas emissões radiofónicas, meio malucas, às terças-feiras, no Rádio Peninsular, de Lisboa, e, às segundas, no Rádio Club do Norte. Eram as "Emissões Bomba", onde o irmão do Ruy Andrade, o José, revelou possuir uma voz muito característica e uma capacidade de interpretação cómica realmente notável. Ora, quando acabou o jornal (e as emissões), os dois irmãos Andrade, mais o Manuel Puga, resolveram continuar, num sistema de puro amadorismo, a fazer um programa que se chamaria "Parada da Paródia" - e que havia de durar cinquenta anos! Foi assim que nasceram os "Parodiantes de Lisboa".

Muitos anos mais tarde (em 1960), ao serem convidados pelo então Rádio Clube Português a preencher uma das melhores horas de emissão, das 13 às 14 horas, com o programa "Graça com Todos", deram o grande salto, transformando-se então, a partir de um incipiente grupinho amador, numa grande organização, que produziria uma quantidade enorme de programas, com uma actividade frenética, envolvendo um numeroso grupo de colaboradores.

É então que os Andrades me convidam para duas tarefas importantes.

Primeira: para copywriter dos seus programas radiofónicos - e, nessa qualidade, durante quase oito anos, escrevi milhares e milhares de textos, para o "Graça com Todos", para o "Teatro Trágico", para o "Vira o Disco", para o "Andam Pijamas no Ar", etc. Segunda: para director de um semanário, que se chamaria, precisamente, "Parada da Paródia", em que Ruy Andrade figuraria como editor, Manuel Puga como chefe da redacção e José Andrade como chefe de publicidade.

A "Parada da Paródia" veio provocar, catorze anos depois de "A Bomba", uma outra revolução radical no tipo de humor que se praticava am Portugal - só que duma forma muito mais importante, influenciando estilos, criando tipos e revelando talentos.

Só durou, exactamente, dois anos - e foi pena que tivesse acabado tão cedo, e por razões tão ridículas, conforme contarei em seguida.

10 - IR À BOLA COM O NATALINO

Algum tempo depois de ter acabado o "Picapau", em 1956, eis que, num certo dia, em conversa com o Carlos Pinhão (o alegre colaborador que tinha sido, involuntariamente, um dos causadores do cancelamento da revista), ele me propõe: "Tu não quererias fazer uma secção humorística na Bola? Fazias o texto, e os bonecos podiam ser feitos pelo Natalino. Que achas?"

Claro que achei uma maravilha, e lá fui falar com o Natalino, para combinarmos as coisas.

Ora bem, quem era o Natalino? Era um artista já com muito trabalho publicado, principalmente no jornal "Os Ridículos" - que, por sinal, tinha a redacção a uma dúzia de metros da redacção da "Bola", na esquina da Travessa da Queimada com a Rua da Barroca, no Bairro Alto. Aliás, nesse tempo, a maioria das redacções dos jornais diários (excepto o "Diário de Notícias") eram ali mesmo, no Bairro Alto,

Voltando ao Natalino (que também fora colaborador do "Picapau"): chamava-se ele Natalino Melquíades, era pequenino, de bigodinho preto e olho brilhante, sempre divertido e bem disposto. Era dono das tabacarias da estação do Rossio e passava os dias na tabacaria do piso superior, à entrada da gare. Era uma loja pequeníssima, com um balcãozinho de meio metro e, lá dentro, apenas o espaço suficiente para o Natalino ter um banco e uma pequena prancheta. Dizia ele: "Não me peçam bonecos grandes, que eu não posso fazer coisas maiores que uma folha de papel de máquina!" E era mesmo assim. Isso não o impediu de produzir uma torrente caudalosa de capas, caricaturas e anedotas para diversas publicações. Mas, na verdade, a maior parte do seu trabalho aparecia nos "Ridículos", que era, nessa época, um jornal muito apreciado, onde trabalhava, por exemplo, o Nelson de Barros, um grande autor de revistas do Parque Mayer.

Então, encostado ao balcão minúsculo da sua minúscula tabacaria, ambos envoltos no cheirinho bom das cigarrilhas que ele fumava, lá combinei com o Natalino o que deveríamos fazer para a "Bola". O título da secção seria "Off-Side". E, daí a dias, tínhamos o material pronto e fomos entregá-lo. O Carlitos Pinhão apresentou-nos ao administrador, o dr. Vicente de Melo, que tinha uma cara suficientemente fúnebre para ficarmos de pé atrás, quanto ao apoio que poderia dar a uma secção de humor... Mas, enfim, lá acertámos as coisas - e a secção começou a sair.

Ora, já se sabe que o Humor, sem umas "bicadas", sem uma pontinha de má língua, não tem graça nenhuma. Logo à segunda ou à terceira edição, começaram os problemas. Se a gente dava uma piada ao Benfica, apareciam logo reclamações dos leitores benfiquistas, protestando porque o jornal se estava a virar para o Sporting... Se a piada era para os "leões", estes rugiam que o jornal estava cada vez mais encarnado...

Resumindo: por acordo mútuo, acabou-se a secção de humor futebolístico, ao fim de poucos números. E aprendemos que o futebol é uma coisa muito, mas mesmo muito séria!

9. OS ESTREANTES

Além do João Martins, tive o privilégio de revelar alguns outros desenhadores de humor, publicando mesmo, por vezes, os seus primeiríssimos bonecos. No "Picapau" número 7 (que seria o último), uma das páginas apareceu dividida ao meio, partilhada entre dois desenhadores estreantes.

Por sinal, essa página até saíu muito feia, porque alguém, na oficina, se lembrou de lhe meter uma trama em fundo, o que tornou o texto e os bonecos quase ilegíveis. Como já estávamos de saída, não vimos provas finais, e saíu o que saíu.

Vamos lá, então, falar um pouco de cada um dos tais desenhadores estreantes, que eram o Adolfo Feldlaufer e o Agostinho.

O Adolfo Feldlaufer, que era descendente de alemães (o pai era dentista e tinha consultório em Lisboa, creio que na Guerra Junqueiro), ainda muito novo, já era campeão de natação, com recordes e tudo. Tinha um traço cheio de personalidade, que viria depois a afinar de forma extraordinária, quando trabalhou comigo, mais tarde, no semanário "Parada da Paródia". Era, igualmente, um pintor talentoso, um pouco louco, como convém, mas cheio de garra e originalidade.

À margem destas coisas do desenho e da pintura, aconteceu-lhe uma aventura que o fez zangar-se com a natação - ou melhor, com os dirigentes da natação nacional. Um dia, foi representar o país, com outros atletas, no estrangeiro (penso que em Marrocos). Os dirigentes deixavam os rapazes no hotel, sem dinheiro, mas com muitas recomendações para não se atreverem a sair dali - enquanto eles, os senhores, iam para a farra. Os pobres mocinhos chegaram a passar fome! Então, de raiva, o Adolfo Feldlaufer mandou a natação às urtigas e, a partir daí, ele, que era um rapaz todo certinho, entrou numa de forrobodó que só visto. Uma noite, em casa dele, onde eu tinha ido buscar uns bonecos - agora já para outra publicação, o "Magazine Regisconta", que também dará ocasião a uma ou outra história, daqui a bocado - encontrei-o a emborcar conscienciosamente uma garrafa inteirinha de conhaque "Napoleão". Era para esquecer que se tinha casado pouco tempo antes e que já estava a pensar em se divorciar...

Mais tarde, desapareceu por completo e contavam-se histórias mirabolantes a seu respeito: que tinha ido para o estrangeiro, que tinha casado com uma princesa persa... Penso que eram coisas inventadas, mas, sendo o Adolfo como era, não ficaria espantado se fossem verdadeiras...

O outro desenhador, que partilhava com o Adolfo a tal página do último número do "Picapau", assinava Agostinho - e era... o Vasco. Esse mesmo. o Vasco de Castro, o de Vila Real, que também colaborou depois na "Parada da Paródia", com os seus bonecos em que a assinatura tinha sempre um gato, à maneira do caricaturista Siné; o mesmo Vasco que depois se tornaria famoso, que haveria de viver em França durante anos, convivendo com artistas (entre os quais o mesmo Siné, que mais tarde traria a Portugal, para uma homenagem durante uma das edições do Salão Nacional da Caricatura), e que se exilou em Fontanelas, ao pé da Praia das Maçãs, enviando daí os seus bonecos para os jornais de Lisboa, via fax...

Além destes, tive oportunidade de publicar bonecos de estreia, ou de semi-estreia, de gente tão talentosa como, por exemplo, o Zé Manel, que sempre considerei um caso muito, muito especial. E de vários outros, ainda que não tão especiais...

8. JOÃO MARTINS, JARDINEIRO E CARICATURISTA

O João Martins foi (e digo "foi" com tristeza, porque já não está neste mundo, infelizmente) um dos Artistas que tive o privilégio de conhecer quando ainda eram desconhecidos... e de que publiquei, aqui ou ali, os primeiríssimos bonecos que eles viram impressos.

No caso do Martins, foi quase assim. Na verdade, poucos, ou quase nenhum, dos seus trabalhos tinham sido publicados antes, quando o conheci, lá por volta de 1953 ou 54, de forma bastante curiosa.

A animação não era lá muito grande, na redacção de "O Mundo Ri", no altíssimo quinto andar da Rua de São Julião, onde chegávamos sempre com a língua de fora, depois de treparmos aquela escada infindável e escuríssima. O gerente, o sr. Prazeres, tratava lá das suas contas e não tinha tempo para conversas. O Matos Maia escrevia, calado, talvez porque tinha de reservar a voz, a fim de a ter em bom estado para falar aos microfones da Renascença, onde tinha os seus programas. Havia um jornalista já velhote, o Fernando Pampulha, sempre de gabardina toda amarrotada, parecia a antecipação do Columbo, que entrava mudo, deixava uns papéis sebentos sobre a mesa e saía calado. Nunca percebi como é que aquele triste andava no mundo das anedotas. Chamava-lhe "a alegria dos cemitérios". E eu escrevia, traduzia, revia provas, fazia bonecos, aquilo dava mais trabalho do que parecia, a quem via a minúscula revistinha (18 por 13 centímetros) e não imaginava quanto custava enchê-la de piadas, todos os meses.

A lista de colaboradores era, portanto, curta. Para disfarçar, arranjávamos nomes de colaboradores fictícios, para pôr na ficha técica. Por isso, andávamos sempre à coca, a ver se aparecia alguém que ajudasse.

Um dia, ao entrar, dei com uma espécie de envelope, feito de papel de jornal, com umas folhas brancas lá dentro, que tinha sido metido por baixo da porta. Eram quatro excelentes caricaturas, a "crayon", dos chamados "Quatro Grandes" da política internacional desse tempo: o francês Georges Bidault, o inglês Anthony Eden, o americano Foster Dulles e o russo Molotov, que tinham acabado de se reunir, em Genebra, numa conferência muito falada. Fiquei todo contente, imaginando logo a forma de aproveitar aquele bom material para duas páginas da revista. Só que... as caricaturas vinham assinadas "Martins", e eu não conhecia este Martins de lado algum. Fiquei à espera de que ele aparecesse - mas os dias passavam, e nada. Então, preparei as duas páginas e publiquei-as, no número de "O Mundo Ri" de Maio de 1954.

Dias depois, entrava pela redacção dentro um tipo grande, moreno, escangalhadão, tímido, mas muito simpático, que se apresentou: "Eu sou o Martins. É por causa daquelas caricaturas que deixei aí, debaixo da porta..."

Foi assim, com 4 caricaturas embrulhadas em papel de jornal, que começou uma longa colaboração e uma longa amizade. O Martins trabalhou nos números seguintes de "O Mundo Ri"; trabalharia depois no "Picapau"; faria, mais tarde, todas as capas dos 104 números da "Parada da Paródia". E faria muitas outras coisas, umas em colaboração comigo e outras não.

Lembro-me de o ter incentivado a fazer uma série de cartoons sobre ciclismo, que consegui colocar no jornal francês "L'Equipe" (ele era demasiadamente modesto e tímido para tomar a iniciativa), e que, aliás, lhe pagaram muito bem. Apresentei-o ao Carlos Pinhão, já então um dos jornalistas principais de "A Bola" - e aí fez o Martins uma longa carreira, publicando montes de excelentes caricaturas e cartoons. Depois do 25 de Abril, virou à esquerda e colaborou assiduamente no "Diário".

Mas, voltemos atrás, aos primeiros tempos do nosso convívio. O Martins era um tanto reservado, quanto à sua vida privada. Sabíamos vagamente que tinha estado em África, que sabia muito de Botânica e que tinha uma profissão qualquer, que exercia durante o dia, deixando-lhe, no entanto, tempo suficiente para fazer os seus bonecos.

Que faria ele? Às perguntas directas, sempre se esquivava, com uma piada qualquer. Às indirectas, nem ligava. Até que, um dia, por acaso, veio a descobrir-se o mistério: o nosso Artista João Martins era... fiscal de jardins. Isso mesmo. Tinha à sua responsabilidade uma enorme zona da capital, cerca da quarta parte dos jardins camarários de Lisboa. O seu quartel-general era no Campo Grande, onde passava parte do dia, sem muito que fazer - por isso, tinha oportunidade para desenhar, com tempo e com certo à vontade.

Mais tarde, desafiei-o a largar aquele emprego, que pouco dinheiro lhe dava, e a dedicar-se totalmente aos bonecos. Hesitou durante bastante tempo, antes de abandonar a jardinagem - mas, quando se decidiu, nunca mais voltou atrás. E fez carreira, também, como autor de filmes de desenhos animados. Trabalhou na Telecine, trabalhou com o Mário Neves, teve mesmo um estúdio próprio. E as suas fitas tinham sempre uma graça muito especial.

Lembram-se, talvez, de um filme em que aparecia um cozinheiro que pedia, sucessivamente: "Traz-me o sal!... Colorau!... Pimenta!" Pois, pois!... Esse mesmo, o primeiro dos filmes para o Jota Pimenta. Fizemo-lo através de uma produtora que eu então dirigia, associada aos Parodiantes de Lisboa. O texto era meu, a voz do José Andrade - e os bonecos, cheios de graça, eram do João Martins.

Estava, habitualmente, muito bem disposto. Desenhava a uma velocidade vertiginosa. Ninguém o batia a desenhar letras, um dom precioso, nesses tempos em que ainda não se tinha vulgarizado a "letraset".

E aqui vai um episódio que revela a sua piada natural. A certa altura das minhas actividades, tive uma sociedade com o meu irmão e com um senhor "africanista", que tinha interesses em Angola e se propunha, entre outros negócios, lançar uma revista. Montámos a redacção, no largo do Chiado, por cima da escola de dança Magalhães Pedroso, e começámos a organizar-nos. O Martins colaborava connosco, em part-time. A revista, por acaso, nunca chegou a fazer-se - e os outros negócios também não se concretizaram, porque o tal sócio era, além de maluco, muito desconfiado, e nós aborrecemo-nos com aquilo e fomos à nossa vida.

Todavia, quando as coisas ainda estavam, aparentemente, em bom caminho, o nosso sócio mandou "estagiar" lá na redacção um tal senhor Van Dunen, um angolano bem escurinho, cuja missão, viemos a descobri-lo rapidamente, era verificar se não estávamos a esbanjar dinheiro. Espiava todas as nossas actividades - já que o nosso sócio tinha uma desconfiança doentia por toda a gente com quem trabalhava. O Van Dunen não tinha nada que fazer e passava o tempo encostado ao estirador do Martins, admirando o seu trabalho (enquanto a revista não arrancava, faziam-se anúncios, cartazes e coisas assim).

Estava sempre a perguntar quanto custava um lápis, e se não podíamos arranjar pastas-arquivo mais baratas, e a recomendar que poupássemos no papel...

Então, a partir de certa altura, começou a seringar diariamente o Martins, pedindo-lhe para ele lhe fazer a caricatura. O Martins dizia que sim, pois claro, agora não tenho tempo, mas, um dia destes... E o negro sempre a insistir para ele o caricaturar.

Até que, certo dia. lhe diz o Martins: "Como é que você quer que eu lhe faça isso? Você está sempre a recomendar que a gente gaste pouco material, pouco papel, pouca tinta... Já viu a quantidade de tinta da China que eu tinha de gastar para fazer a sua caricatura?"

O outro embuchou, não disse nada - e abalou porta fora. Nunca mais lá voltou.

7- AS CURVAS PERIGOSAS DA MARILYN MONROE

A Censura era, por vezes, muito rigorosa e, sobretudo, muito moralista e muito chata. Os censores - que eram, como talvez saibam, aqueles senhores coronéis, sem queda para a tropa, mas com queda para o corte, que lá exerciam a sua missão, escortanhando artigos, notícias, títulos, fotografias, desenhos e outras coisas, não com tesouras, mas com os seus famosos lápis azuis - inventavam pretextos do arco-da-velha para complicar a vida a quem trabalhava nos jornais. E nem sempre os cortes tinham a ver com matéria política. O caso pitoresco que vou contar é daqueles que mostram bem o ridículo a que podiam chegar esses senhores, quando se punham a defender o que eles chamavam "a moral e os bons costumes".

Vou explicar por que razão surgiu, no primeiro número do "Picapau", uma caricatura da Malilyn Monroe... sem curvas.

Na verdade, sem a explicação, o fenómeno parece bastante esquisito, pois, se houve artista que ficasse conhecida por não ter, no seu corpo, um centímetro de superfície que não fosse em curva perfeita, essa artista foi a Marilyn.

Na verdade, sem a explicação, o fenómeno parece bastante esquisito, pois, se houve artista que ficasse conhecida por não ter, no seu corpo, um centímetro de superfície que não fosse em curva perfeita, essa artista foi a Marilyn.

Então, a explicação é esta:

Um dos colaboradores do "Picapau" era o João Martins, um excelente artista, que trabalhava muito bem a caricatura a "crayon" e tinha muita piada em tudo o que fazia. Por isso, resolvemos incluir, em cada número, a caricatura de uma figura famosa - e, para começar, pensámos na Marilyn, que estava então no auge da fama. O Martins fez o boneco - naturalmente, com as curvas apropriadas, nos sítios apropriados - e, pois claro, lá teve de seguir a respectiva prova para a Censura.

Quando a prova regressou, vinha "aprovada com cortes". E os cortes, sabem quais eram? Eram dois riscos a lápis azul, um deles ordenando a redução das generosas curvas peitorais da artista, e outro recomendando o mesmo quanto às curvas do rabo...

Bem, que remédio! - o Martins lá retocou o desenho e lá seguiu nova prova, com a Marilyn menos exuberante. Só que... também essa veio censurada. As curvas ainda eram evidentes de mais, e o lápis azul mandava reduzi-las mais um pouco. Danado da vida, o caricaturista lá se dispôs a fazer as emendas, mas aquilo já não era bem a Marilyn, já se parecia mais com a Katherine Hepburn...

Enfim, terceira prova... e terceira nega! Sempre o maldito lápis azul a cortar as curvas! E o chefe da oficina aos gritos, que a revista tinha que entrar na máquina...

Não havia tempo para mais emendas e mais provas. A solução só podia ser uma: compôs-se o desenho, com a Marilyn a tomar banho de chuveiro e com a cortina a deixar ver apenas... a cabeça e os pés!

E assim saíu, sem curvas, mas muito decente, a nossa querida Marilyn, no número 1 do "Picapau". Na altura, é claro que não foi possível explicar aos leitores (provavelmente espantados com aquilo que viam) a razão de ser do "fenómeno".

E não é que o senhor coronel-censor teve a lata de me telefonar, a dar-me os parabéns pela solução? "Está a ver como a caricatura até ficou com mais piada? " dizia ele.

Não vale a pena dizer qual foi a resposta que lhe dei. Mas acho que todos vocês imaginam a resposta que eu gostaria de lhe ter dado...

6 - A "BIBLIOTECA" DO DIRECTOR ARTÍSTICO

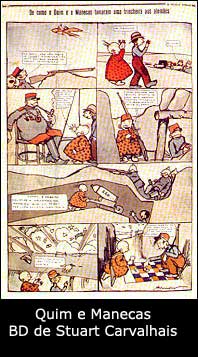

Já foi dito, escrito e repetido muitas vezes: o Stuart Carvalhais era um boémio. E gostava dos copos. Não seria um alcoólico, mas lá que apreciava uns bons tintos, isso apreciava. E, como boémio e como Artista que era, não tinha feitio para obedecer a regras, horários, prazos e coisas assim.

Daí que, passado o fogacho inicial do lançamento do "Picapau" (ainda por cima abafado pela longa espera, desde a aprovação do projecto até à saída do primeiro número), o Stuart começasse a funcionar, em relação à revista de que era Director Artístico, da mesma forma que funcionava em relação a todos os trabalhos que tinha de fazer: fazia-os quando lhe apetecia - ou quando lhe fazia falta o dinheirinho que ganhava com eles.

Ninguém lhe levava isso a mal, embora, por vezes, a sua impontualidade causasse problemas para a preparação da revista. Mas a sua graça, a sua irreverência, a sua bonomia, tudo isso era tão vivo, tão simpático, que ninguém se zangava com ele.

Pelo contrário, às vezes, o respeito que, apesar de tudo, lhe era devido (o Stuart era bastante mais velho que todos nós) fazia com que hesitássemos, antes de uma ou outra brincadeira de que ele era o alvo. Foi o que aconteceu logo no número 1 do "Picapau". Estava combinado que ele entregaria, até uma certa data limite, uma fotografia e uma página desenhada, para a secção "O Desenhador da Semana", em que ele seria, naturalmente, o primeiro a aparecer. A data passou - e nada. Insistências e mais insistências, mas o material não vinha. Finalmente, lá chegou a página com os bonecos - mas, de fotografia, nada. Dizia que não tinha nenhuma disponível e que não estava para ir ao fotógrafo. Então, lembrei-me de que tinha uma fotografia de um grupo, em que ele aparecia. E fez-se uma brincadeira: a cabeça dele, recortada, foi aplicada numa outra fotografia, em que se via um sujeito rodeado de centenas de garrafas, numa adega... Ainda ficámos na dúvida: ele ficaria ofendido, quando visse aquilo publicado na revista?...

Ora! Fartou-se de rir, achou um piadão à ideia! Enquadrado pelos seus bonecos inconfundíveis, lá saíu a foto aldrabada, com a cabeça do Stuart em corpo alheio, muitas garrafas de vinho à volta, e a legenda: "O nosso Director Artístico, Stuart Carvalhais, na sua Biblioteca"...

5 - AS AVENTURAS DO "PICAPAU"

Foi ainda o Stuart Carvalhais quem me desafiou para uma aventura que começaria com alguma dificuldade, duraria um ano mais sete semanas - e terminaria razoavelmente mal.

Foi assim:

Como já contei, o Stuart tinha aquilo que se poderia chamar um relacionamento privilegiado com o "Diário de Notícias", a nível da sua Direcção e, igualmente, da Administração. Esta controlava, não só aquele importante jornal diário, como, também, a ENP - Empresa Nacional de Publicidade, que era a proprietária do "DN" e, ainda, do "Anuário Comercial", do "Mundo Desportivo", da revista de cinema "Estúdio", do juvenil "Diabrete", depois substituído pelo "Cavaleiro Andante", etc.

Um dia, o Stuart diz-me: "E se a gente fosse ao Diário de Notícias, apresentar uma proposta para fazermos uma revista humorística?"

O meu primeiro pensamento, confesso, foi este: "Olha, está com os copos!" É que, para mim, nesse tempo, o "Diário de Notícias" era uma instituição tão grande, tão gigantesca, tão inacessível, que me parecia perfeitamente impensável entrar um dia por aquela misteriosa porta rotativa, subir aquelas escadarias, chegar ao piso da Administração e dizer: "Aqui está uma maquete e um plano de trabalho para um semanário de humor".

Pois bem, foi isso mesmo que aconteceu, semanas depois daquela primeira conversa. O Stuart dizia-me então: "Tu és organizadinho, sabes fazer estas coisas, escreves bem, podes arranjar aí uma proposta toda bonita! Eu, cá pela minha banda, trato de arranjar os contactos e de mexer os cordelinhos para eles aceitarem a ideia. E tenho a certeza de que aceitam mesmo!".

Eu não estava assim tão confiante. A experiência anterior, de algumas "tampas" que apanhara, ao apresentar propostas semelhantes, a alguns editores, não me dava grandes esperanças. Mas o Stuart acreditava que aquilo ia pegar, pela certa. Fizemos, pois, uma maquete, toda muito bem apresentada, para uma revista humorística semanal, a cores, que se chamaria "Picapau". Estudámos o plano geral, o formato, a paginação, a colunagem, as secções, a lista dos colaboradores, os custos, enfim, tudo. E, um dia, lá passámos, os dois, a tal porta rotativa do "Notícias", subimos a escada e, de repente, estávamos no gabinete da Administração - eu um bocadito nervoso, o Stuart muito descontraído, como sempre, a contar piadas aos dois Administradores que nos tinham recebido.

que apanhara, ao apresentar propostas semelhantes, a alguns editores, não me dava grandes esperanças. Mas o Stuart acreditava que aquilo ia pegar, pela certa. Fizemos, pois, uma maquete, toda muito bem apresentada, para uma revista humorística semanal, a cores, que se chamaria "Picapau". Estudámos o plano geral, o formato, a paginação, a colunagem, as secções, a lista dos colaboradores, os custos, enfim, tudo. E, um dia, lá passámos, os dois, a tal porta rotativa do "Notícias", subimos a escada e, de repente, estávamos no gabinete da Administração - eu um bocadito nervoso, o Stuart muito descontraído, como sempre, a contar piadas aos dois Administradores que nos tinham recebido.

Lembro-me perfeitamente das caras deles: o Dr. José Gonçalves, pequenino, escuro, seco, trombudo, e o Dr. João Dinis, grande, amável, risonho e simpático. O Stuart encarregou-me da parte técnica da conversa: a ideia geral, o estilo da revista, a forma como nos propúnhamos trabalhar, a equipa de colaboradores, etc.

E, quando eu estava à espera de uma nega fria e seca - eis que o Dr. José Gonçalves, depois de folhear a maquete e a papelada, nos diz: "Sim senhor, isto tem pernas para andar. Assim que chegar a máquina de impressão nova de que estamos à espera, vamos avançar".

Cá fora, na Avenida da Liberdade, ria-se o Stuart, todo contente: "Eu não te dizia? Vamos fazer uma revista humorística como nunca houve nenhuma, desde o tempo do Rafael Bordalo Pinheiro! Anda, vamos ali beber qualquer coisa, para comemorar!"

Na verdade, o primeiro número só sairia dali a mais de um ano. É que a máquina - a tal nova máquina de impressão a cores, coisa fina, adquirida na Alemanha, e que estava destinada a imprimir, além do "Picapau", também o "Cavaleiro Andante" e outras publicações - não havia meio de chegar a Portugal e ao Bairro Alto, onde eram então as oficinas do Anuário Comercial, na Travessa do Poço da Cidade, e onde nos concederam um espaço, lá no último piso, para a nossa redacção.

Quando a máquina, finalmente, chegou... não cabia pela porta! Foi preciso deitar abaixo uma parte da parede, para ela entrar e ser instalada. E, depois disto tudo, não imprimia bem, tinha uma misteriosa avaria, que fazia com que só imprimisse uma parte do papel, deixando metade da folha em branco. Coisa estranha! Veio um técnico, de propósito, da Alemanha. Caríssimo! Fomos assistir à "desempanagem" da máquina. O técnico vestiu uma bata branca (a rapaziada lusitana da oficina andava toda, nesse tempo, de fato-macaco), meteu a mãozinha lá por detrás de um painel, apertou um parafuso... e a máquina começou a trabalhar impecavelmente!

O Dr. José Gonçalves, que tinha fama de forreta (fama que eu comprovaria depois; já vos conto essa parte da história) ficou danado com aquilo: tinha gasto um dinheirão para mandar vir, da Alemanha, um técnico especializadíssimo, que, afinal, só viera a Portugal - apertar um parafuso!

Daí a dias, começava a imprimir-se o "Picapau".

Daí a dias, começavam as tricas entre nós, os do "Picapau", e a Administração.

Foi assim:

Como contei atrás, tinha elaborado um plano, muito minucioso, sobre a forma de produzir a revista.

Eu seria o Director; o Stuart Carvalhais era o Director Artístico; e o Matos Maia figurava na ficha como Chefe de Redacção - e, também, como Proprietário. Porquê? Porque a Administração, apesar de tudo, tinha algum receio de que a revista não saísse com a qualidade necessária para poder figurar, perante o público e a concorrência, como pertencendo à ENP. Então, à cautela, a papelada oficial foi organizada de forma que a propriedade figurasse como sendo do Matos Maia - embora, depois, o advogado da ENP preparasse um documento, através do qual este passaria todos os seus direitos para a verdadeira dona da revista.

Do mesmo plano constava, igualmente, a lista dos colaboradores (os escreventes e os desenhistas), ficando bem expresso que a responsabilidade da sua escolha seria sempre minha. Quanto aos pagamentos, eu receberia uma quantia certa por número, da qual pagaria aos colaboradores, como entendesse. Fora tudo aprovado. Só que...

Aqui entra a história do Carlos Pinhão.

Este fora jornalista do "Mundo Desportivo", que pertencia à Empresa. Um dia, foi destacado para ir cobrir, já não sei em que país da Europa, um campeonato qualquer, também não sei de que modalidade, nem interessa. O Carlos Pinhão foi, de comboio, hospedou-se num hotel baratinho e, quando o tal campeonato terminou, comunicou, por telefone, para a redacção do "Mundo Desportivo", a respectiva classificação dos participantes, do primeiro até ao sexto, para sair na edição do dia seguinte.

É de sublinhar que, nesse tempo, estas coisas eram complicadas. As tecnologias eram um bocadito primitivas. Telefonar do estrangeiro era considerado quase um luxo. E os jornais desportivos não tinham as receitas que têm hoje.

Quando o Pinhão regressou a Lisboa, foi chamado ao gabinete do Dr. José Gonçalves, que, furibundo e ameaçador, lhe pregou uma valente descompostura. Que parecia impossível, que ele andara a desbaratar o dinheiro do jornal, que fora enviado ao estrangeiro, custara um dinheirão em combóios, hotéis, comes e bebes, mais a linha telefónica - e, depois desta despesona enorme, apenas comunicara os resultados... até ao sexto classificado! Um escândalo!

Com aquele arzinho meio tímido que sempre teve, o Carlos Pinhão observou, baixinho: "Ó senhor doutor, desculpe, mas eu não podia indicar mais do que os seis primeiros... porque eram apenas seis a concorrer..."

O outro ficou embatucado, mandou-o sair - e, lá no fundo, ficou-lhe com um pó que nunca mais o pôde ver! Ainda por cima, algum tempo depois, ele ia-se embora para a concorrência: transferiu-se para "A Bola"!

Ora bem, o Carlos Pinhão foi convidado por mim para escrever, no nosso "Picapau", uma secção cómico-desportiva intitulada "Meia bola e força". Quando o Administrador viu o nome dele na lista dos colaboradores, mandou-me chamar e disse-me que eu tinha que pôr a andar o Carlitos. E eu disse-lhe, respeitosamente, que nem pensar. Que ficara à minha responsabilidade a escolha dos colaboradores e não prescindia daquele, que escrevia bem e com graça. Ele foi reler a proposta que aceitara, um ano antes, resmungou um seco "Tá bem!" e foi encerrada a sessão. Pronto! Pela expressão escura da sua cara, vi logo que aquilo ia dar sarilho.

E deu mesmo. O "Picapau" foi saindo - mas, quando estava para ser posto à venda o número 7, fui informado de que a publicação ia ser cancelada "porque está-se a vender mal". Sabíamos muito bem que era uma treta - e, mesmo que o não fosse, era impossível, da forma como então se fazia a distribuição, já ter números correctos de vendas e de sobras, nessa altura. Aquilo era, evidentemente, uma manobra provocada por uma raivinha do senhor Administrador. Este ainda voltaria à carga, exigindo que a verba da colaboração fosse reduzida para metade. O Stuart e eu, claro!, recusámos. Estava-se mesmo a ver que o "Picapau" fora condenado...

A confirmação foi-nos dada, primeiro, confidencialmente, por um grande amigo que, entretanto, fizéramos na casa: o Mota Cardoso, o secretário-geral, que nos revelou a tramóia que se preparava. Nós só faríamos a revista até ao nº 7 - e, entretanto, o nº 8 já estava a ser preparado por gente da casa, jornalistas de diversas publicações, que estavam a ser agrupados numa equipa que nem era de humoristas, mas que ficaria baratinha...

Aí, diga-se a verdade, fizemos novamente papel de anjinhos. Quando fomos convocados para receber a "sentença de morte", declarei, todo contente: "O senhor acaba com a revista, e tem esse direito, porque é quem a paga. Mas o número 8, que sabemos estar a ser feito às escondidas, não o pode publicar, porque o Proprietário não deixa! E, se tentar, pomos-lhe um processo!" O homem ficou banzado. É que o Proprietário, oficialmente, ainda era o Matos Maia, pois o advogado tinha-se esquecido completamente de elaborar o documento de transferência de propriedade para a ENP. Coitado, foi para a rua no dia seguinte!... Portanto, esse oitavo número da revista nunca saíu: foi passado pela guilhotina, para ser cortado ao meio e vendido como papel usado.

Foi assim que começaram e terminaram as aventuras do "Picapau". Pelo meio, entretanto, foram acontecendo alguns episódios pitorescos. Serão contados a seguir, se tiveram paciência para eles.

António Gomes de Almeida (a.g.almeida@clix.pt) no livro "HGÁ de Humor

4. "O MUNDO RI" - MAS O DIRECTOR NÃO

António Gomes de Almeida

Não foi a primeira publicação em que trabalhei, mas foi das primeiras. Antes, já publicara umas coisinhas em vários boletins, em jornalecos associativos e, também, numa revista com certa expansão, chamada "Actividade Automobilística" - eu, que nem possuía carta de condução, pois nem sequer tinha idade para isso! (Nesse tempo, a maioridade era aos 21 anos e eu só tinha 18 ou 19).

Comecei, portanto, a colaborar na revistinha "O Mundo Ri", levado pelo meu amigo Matos Maia (que já então fazia uns programas radiofónicos na Rádio Renascença, onde tinha uma rubrica, as "Alfinetadas", e que, mais tarde, na mesma Renascença, ficaria famoso com a primeira série do programa "Quando o Telefone Toca").

As "Alfinetadas" também saíam, às vezes, em "O Mundo Ri", que era uma publicação mensal, pequenina, recheada com anedotas internacionais, umas traduzidas, outras adaptadas. Mas a produção nacional era praticamente nula. Quase ninguém fazia cartoons, porque nem valia a pena. Os jornais não compravam anedotas nacionais, porque lhes saía mais barato adquirir originais estrangeiros. Por isso é que "O Mundo Ri" enchia as páginas com anedotas inglesas, americanas, francesas, espanholas e por aí adiante.

A redacção era na Baixa lisboeta, num tenebroso quinto andar do número 53 da rua de São Julião, sem elevador nem luz na escada (mudando-se, mais tarde, para a Rua dos Anjos, perto do desaparecido Café Ribatejano).

O Director era um senhor chamado Paulo de Macedo e o editor chamava-se Prazeres e era da Legião Portuguesa. Coisa curiosa, já que à revista estava ligado (nunca investiguei a que título, porque não me atrevia então a fazer perguntas dessas) o António Paulouro, do "Jornal do Fundão". Enfim, quem parecia mandar era o tal senhor Prazeres, que passava pela redacção todas as tardes e foi quem me contratou para uma colaboração, que acabaria por ser variada e bastante intensa, na revista.

Comecei por traduzir uns chistes e por inventar outros. Escrevi contos e legendas, desenhei cabeçalhos e, até, capas a cores. Nesse tempo, tinha a mania de que havia de ser desenhador; depois, curei-me de tal doença. Como colaborador, ganhava vinte escudos por cada peça produzida, o que não era mau para a época (1954).

Um dia, o Director desapareceu. Constou que tinha ido para o Brasil, não sei se fugido, pois a minha ingenuidade política impedia-me de averiguar esses mistérios. Ora, a revista não podia estar sem Director, pois os Serviços de Censura, que controlavam tudo o que era jornal ou revista, cá na nossa terra, não permitiam tal coisa. Era preciso substituí-lo. Então, um dia, tive uma surpresa. O senhor Prazeres veio fazer-me uma proposta muito aliciante: dado que eu era um rapaz cheio de talento (!) e muito responsável (!!) ele estava disposto a oferecer-me os honrosos cargos de Director e Editor de "O Mundo Ri" (!!!). E mais: ficaria com interesses nos lucros das vendas, a serem-me creditados no fim de cada ano!

Fiquei todo vaidoso, é claro. Ia ser, talvez, o mais jovem Director de publicações do país! Entretanto, o meu paizinho tinha-me emancipado, para eu entrar para um modesto lugar de aspirante no Ministério da Justiça, de maneira que o único impedimento só poderia vir da Censura. Não veio. O meu volumoso processo, instruído com montes de papelada (que incluía a famosa declaração, então obrigatória, de veemente repúdio das ideias comunistas) foi aceite e aprovado. E eu passei a ter o meu nome no cabeçalho. Que honra extraordinária! Que belo começo de carreira!

Só mais tarde descobri a marosca: enquanto colaborador, tinha recebido sempre os vinte pauzitos por cada trabalho produzido; agora, como Director e Editor, à espera das contas e dos lucros, estive um ano inteiro a trabalhar - e não recebi nada!

Mas, olhem, foi remédio santo. Foi a primeira, mas, também, a última vez em que me enganaram com estes truques.

De qualquer maneira, ser Director de uma revista, ainda quase sem barba na cara, foi uma coisa com piada - embora, na altura, para vos dizer a verdade, eu não tivesse achado lá grande laracha ao facto de trabalhar tanto tempo sem receber um tostão.

E comentava, danado da vida: "O Mundo Ri" - mas eu não!

António Gomes de Almeida (a.g.almeida@clix.pt) no livro "HGÁ de Humor"

3. O OLIVEIRA, DA "BRASILEIRA"

Esta não tem a ver directamente com redacções de jornais, mas, como falei do Oliveira, empregado da "Brasileira" do Chiado, não resisto à tentação de contar a história, bem característica de uma maneira de ser muito lusitana, que ainda hoje se mantém.

É aquilo a que poderíamos chamar "síndroma do senhor doutor".

Eu explico.

O tal Oliveira, que conhecia toda a gente que entrava naquele café (aliás, muito frequentado por jornalistas provenientes de variadas redacções, já que grande parte dos jornais lisboetas desse tempo funcionavam ali perto, no Bairro Alto) tinha um hábito muito curioso. Tratava todos os clientes de forma muito cortês - mas, para além da delicadeza, aplicando-lhes sempre um título: "Bom dia, senhor doutor!", ou "Como está, senhor engenheiro?", ou então "É a bicazinha cheia, não é verdade, senhor arquitecto?".

Isto, sabendo perfeitamente que, na sua maioria, os clientes não tinham direito a qualquer destes títulos.

Um dia, alguém (já não me recordo bem, mas penso que foi um jornalista do "Século", cujo nome me escapa) perguntou-lhe: "Ó Oliveira, você trata toda a gente por doutor, engenheiro ou arquitecto, não é?" "É, sim, senhor doutor". "Mas... como é que você faz a distinção entre uns e outros?"

O Oliveira, muito calmamente, limpando o tampo de pedra da mesa, explicou: "É simples. Se o cliente traz muitos papéis debaixo do braço, trato-o por senhor doutor. Se traz uma pasta com folhas cheias de números, trato-o por senhor engenheiro. E, se traz um rolo muito grande de papéis com riscos, trato-o por senhor arquitecto".

E acrescentou, com um sorriso malandro:

"E olhe que, até hoje, ainda nenhum se queixou da forma como eu os trato!..."

António Gomes de Almeida (a.g.almeida@clix.pt) no livro "HGÁ de Humor"

2 - UM BONECO PARA O "DIÁRIO DE NOTÍCIAS"

(António Gomes de Almeida)

O Stuart, como é sabido por toda a gente que o conheceu, ou leu coisas a seu respeito, era um boémio e um gozador da vida. Fartava-se de trabalhar, mas andava sempre sem tostão. Eram capas de discos, eram ilustrações para revistas, eram caricaturas, eram anedotas, eram capas de livros, eram cartazes - uma produção enorme, um talento espantoso e uma arte sem medida, espalhada e esbanjada por mil e um sítios, desde as páginas de centenas de jornais e revistas às barracas da Feira Popular.

Com o "Diário de Notícias" tinha ele, a certa altura, um acordo, através do qual ganhava uma espécie de avença mensal: tinha que produzir, diariamente, um boneco para o jornal - fosse uma caricatura, uma ilustração, ou qualquer outra pequena obra de arte. Só que o Stuart fazia-se esquecido e, em vez de entregar um boneco por dia, entregava um boneco por mês... por coincidência, no dia de pagamento da tal avença...

Toda a gente sabia como ele era, de maneira que lá lhe iam desculpando as faltas.

Um dia, estávamos quatro pessoas à volta de uma mesa da "Brasileira" do Chiado, a tomar aqueles cafèzinhos que eram uma bênção para as nossas almas, quando aconteceu um episódio que dá bem a imagem de como o Stuart trabalhava. Essas quatro pessoas eram: o Stuart, ele próprio; o Dr. Ramada Curto, brilhante advogado e dramaturgo, que tinha uma conversa fascinante e uma presença muito distinta; o Nobre (acho que nunca soube o primeiro nome deste curioso personagem), um tipo com ar tenebroso, que se dizia anarquista e estava sempre a rosnar, ameaçando que ia pôr uma bomba aqui ou ali, o que, penso eu, nunca se concretizou; e eu próprio.

Nisto, estava a conversa animada, quando entra pelo café dentro um garoto, a correr. Era um mandarete do "Diário de Notícias". Olhou à volta, esbaforido, descobriu o Artista e veio dizer-lhe, apressado: "Senhor Stuart, o chefe manda dizer que o senhor tem que entregar hoje o boneco que lhe pediu! Senão, não recebe este mês!"

O Stuart ficou alarmado: "Ó diabo, nunca mais me lembrei! Mas ficar sem receber as massas, isso é que não pode ser. Espera aí um bocadinho". E chamou: "Ó Oliveira!"

O Oliveira era um dos empregados da "Brasileira". Havia dois, eram irmãos e completamente diferentes: um deles pequeno e delicado, o outro grandalhão e pesado, mas ambos excelentes pessoas, sempre prontos a fiar uma bica a quem estivesse curto de dinheiros. "O que é, senhor Stuart? Outra bica?" "Não, o que eu queria era um bocado de papel branco". "Só se for uma toalha de papel!" "Serve. Traz lá isso".

Veio a toalha. O Stuart sacou do bolso um frasquinho de tinta da China e uma caixa de fósforos. Partiu com os dentes a ponta de um fósforo e, depois de pensar durante cinco segundos, molhou o pauzinho na tinta e desenhou na folha branca uma varina, como só ele as sabia desenhar, de porte donairoso e pernas elegantíssimas e bem lançadas. E o miúdo à espera.

Cinco minutos depois, estava o desenho pronto. O Artista disse então para o mensageiro: "Leva lá isto ao chefe, mas com cuidado, que ainda está fresco. Pega por esta ponta e vai abanando pelo caminho, até secar a tinta".

E lá foi o rapaz, Chiado abaixo, abanando aquela obra-prima instantânea, que ia garantir a preciosa avença mensal do Stuart Carvalhais.

António Gomes de Almeida (a.g.almeida@clix.pt) no livro "HGÁ de Humor"

1. OS CACHIMBOS DO STUART CARVALHAIS

(António Gomes de Almeida)

Foi em circunstâncias muito curiosas que me tornei amigo do Stuart Carvalhais - e a história mete uma capoeira, o Artista, os seus cachimbos, um moço de 21 anos que andava na tropa, e a Dona Fausta.

A Dona Fausta era a esposa do Stuart, com quem ele vivia, numa vivenda sem grande graça, no centro de Queluz, defronte do jardinzinho municipal. Nos anos 50, a vilória era minúscula e só tinha três coisas importantes: o Palácio Real, o quartel do Regimento de Artilharia Anti-Aérea Fixa e a estação da CP. Nesta, tomava eu (o tal moço de 21 anos) o comboio para Lisboa; no quartel, fazia o meu serviço militar; e ao Palácio Real, que ficava, e fica, defronte, não ligava nenhuma. Só muito mais tarde descobri as raras (e caras) delícias de uns opíparos almoços no seu restaurante "Cozinha Velha".

Ora bem, acontece que a Dona Fausta, além de ter a fama, não sei se justificada, de ser tão amiga da pinga como o marido, era (isso comprovadamente) uma senhora, quase sempre, muito mal disposta. O Stuart fumava, habitualmente, cigarrinhos; aliás, é assim que aparece sempre retratado, ou caricaturado, por quem o conhecia. Mas, lá de vez em quando, gostava de fumar a sua cachimbada. Só que a Dona Fausta detestava o cheiro do tabaco! Por isso, quando apanhava o Artista distraído, palmava-lhe o cachimbo e... catrapumba! atirava com ele para cima da capoeira que tinham lá ao fundo do quintal.

Um dia, ia eu a passar por ali, em passo acelerado - tinha saído do quartel e ia direito à estação, mortinho por chegar a casa - quando vejo um sujeito simpático a chamar-me: "Pst, pst, ó pá, és capaz de me fazer um favor?" Era o Stuart, que eu só conhecia de vista, e de longe. Pediu-me então, já que eu era um jovem cheio de genica e de ginástica, que trepasse à capoeira e lhe trouxesse os vários cachimbos que lá estavam; já não tinha nenhum cá em baixo e estava mesmo a apetecer-lhe uma cachimbada.

Lá apliquei os meus dotes atléticos e cumpri galhardamente a missão, recuperando uns quatro ou cinco cachimbos. O Stuart ficou muito agradecido (a Dona Fausta ficou danada!), fomos tomar uns copos, numa tasca que ficava ali perto, esqueci-me da pressa em voltar a casa, envolvido na conversa com aquele Artista fascinante - e pronto, ficámos amigos. (Daí a pouco tempo, havíamos de meter-nos, os dois, numa aventura jornalística chamada "Picapau" - mas, disso, falarei mais adiante).

A casa, não sei se ainda lá está, junto do jardinzinho, no centro da antiga Queluz, agora afogada pelas montanhas dos novos bairros megalíticos que constituem a Queluz moderna. A capoeira já não deve existir. Os cachimbos, decerto que não. Mas a memória do meu amigo Stuart, essa está bem viva em mim, quarenta e tal anos depois do dia em que o conheci, por causa desta história dos seus cachimbos, da minha escalada à sua capoeira e do mau feitio da Dona Fausta.

(Texto de António Gomes de Almeida no livro "Redacções". Introdução deste livro aqui.

António Gomes de Almeida (a.g.almeida@clix.pt) no livro "HGÁ de Humor"

Pintor de letreiros.

Pedro Aniceto

Pintor de letreiros. Era assim que designava a sua própria profissão desde que o pai o deixara iniciar-se na, por vezes, tão pouco apreciada arte dos pincéis e das letras. Mais tarde, por força de uma inspecção fiscal, passaria a identificar-se nos recibos como "Publicista", mas apenas por força das multas e coimas que levou anos a pagar.

Eram já 60 anos de letras, um Curso de Letras como chalaceava com amigos e clientes quando, em amena cavaqueira recapitulava as lides de uma vida feita de cores ora garridas, ora sóbrias, ora ainda de meias tintas quando o trabalho assim o exigia.

Solteirão empedernido por escolha de outras ou pela falta delas, as outras e as escolhas, capaz de imaginar soluções artísticas para poemas de amor pintados (sempre pintados), dizia-se ainda "capaz de molhar o pincel" em obra alheia, que isso lhe chegava, dizia ele, para "desenferrujar a trincha". Uma vida feita de letreiros que meio país via aqui e ali, fossem eles feitos à torreira do sol pelo andaime encostado à empena, ou no escuro de uma cave sombria de um "Bar Dancing". Letras, muitas letras, muito risco traçado em paredes a quem, ao contrário do fado, sempre foi confessando algumas coisas.

Restaurantes, Bares, Drogarias, Capelistas, Adegas, Mercearias e até uma Igreja, meros exemplos de uma miríade de pequenos anúncios que só a sua memória prodigiosa arquivara.

Capaz de recordar uma rosa traçada há cinquenta anos na esquina da 24 de Julho com a Vieira da Silva, ou o sorriso trocista de um Jolly Jumper na casa de alterne da Mouraria.

Capaz de recordar a rapidez com que escrevia "Snake Bar" quando lhe explicaram que não era assim, que não era "Snake", e que havia agora que redimensionar a palavra para a grafia correcta, gesto que fazia de uma só penada, 3 riscos, o lápis sacado de trás da orelha e um "Snack" que nascia, com esses floreados e um risco no meio da curva contra-curva, capaz de identificar o autor da obra entre os poucos mestres da arte que ainda sobravam no mercado. Fora grande. Muito grande. Até fora a Espanha desenhar sobre as paredes brancas da escadaria de um infantário um imenso comboio a quem chamaram Maria Vanilla.

Obra grande, obra enorme, no tempo e no gasto, a fazê-lo subir e descer os degraus sem fim, primeiro por necessidade, depois por desejo, que as educadoras chegavam-se à balaustrada para o ver trabalhar e escapavam-lhe os olhos para as pernas torneadas ou para uma liga mais descuidada.

Teve de trabalhar à noite, "quando não, o comboio nunca mais chegava" e as dores no pescoço e noutras partes não paravam de o atormentar. Trouxe de Espanha um molho de notas e uma doença venérea, sendo que as notas desapareceram muitíssimo mais depressa que a comichão.

Sobrevieram crises, governos cairam sendo que alguns nunca se levantaram, ele sabia que os tempos não eram fáceis quando as encomendas de letreiros "Vende-se pela urgência" eram mais do que a capacidade dos seus dedos em pintá-los.

Anos houve em que decidiu produzir em massa este tipo de peças, anos houve em que pintou cinco sem nunca conseguir armazenar nenhum, sempre eram 5 contos em meia dúzia de pinceladas a azul moiré como dizia na lata. Azuis são azuis, claros ou escuros, paneleirices de quem faz tintas, se tivessem de pagar a alguém o que escrevem nas latas viam logo que azul sozinho era muito mais barato.

Sobrevieram ataques à arte. Primeiro anúncios luminosos. Letras retorcidas num tubo de vidro com luz que nunca compreendeu e que perante as quais se sentia demasiado velho para tentar perceber. E muito menos o conseguia quando lhe diziam que valia a pena comprá-los que a luz chama os clientes. "Oh, se a Luz chamasse os clientes o Estádio estava sempre à cunha" e todos nós, infelizmente sabemos que nem sempre assim é, para gáudio de outros azuis. A verdade é que chamavam, a verdade é, desenhadinha aqui mesmo nesta folha, que os clientes pagavam dez vezes mais sem refilar por um "Adega do Marcelino" em roxo fluorescente do que por um arabesco e um A capitulado.

E nunca percebeu porquê, que a lindeza de um A capitulado não se comparará nunca a uma curva de vidro manhoso, capaz de se partir se se ler com muita força. Mais tarde foram os cafés a abandoná-lo.

Toldos de plástico com letrinhas muito bem desenhadas, sempre a branco que aqueles gajos não conhecem outra cor. Até lhe custou a acreditar que alguém conseguisse pintar linhas tão certinhas, que com 50 anos de riscos apostaria um braço que era quase impossível mesmo que usasse fitas.

E lembrava com saudade o dia em que pintara uma linha finíssima sobre o negro do alcatrão da estrada da vila, com quatro singelas letras brancas e nenhuma ficara tão perfeita como estas que agora via no toldo do supermercado.

Também nunca Joaquim Agostinho haveria de cruzar de bicicleta as finas letras do toldo, levando agarrado às rodas umas manchas brancas de tinta aguada, nem o povo em correria haveria de espezinhar (sem querer, claro) a palavra META, criteriosamente desenhada ao sabor das lombas do alcatrão. Explicaram-lhe que as letras certinhas não eram pintadas, eram cortadas em plástico fino e colante. Máquinas que faziam sozinhas o trabalho de dez homens que podiam bem passar o tempo de descaricar uma sameira a uma Sagres média por homem e não dava tempo nem para mais uma Mini...